作者简介:闵慧(1964—),男,本科,副主任医师,研究方向:传染病控制。

目的 调查淮北市城市和农村登革热媒介伊蚊密度、季节消长及分布变化规律,为预防控制登革热提供科学依据。方法 2018—2020年每年的5—10月份,采用布雷图指数(BI)法,以淮北市濉溪县百善镇、铁佛镇四个村的居民做为农村监测点,烈山区杨庄街道办、烈山街道办四个社区的居民做为城镇监测点,开展登革热媒介伊蚊幼蚊监测,分析淮北市城镇和农村媒介伊蚊幼蚊的密度和分布。利用SPSS19.0软件进行分析,3年间容器指数(CI)差异采用 χ2检验。结果 2018—2020年全市布雷图指数分别为13.5、4.92、8.33,平均 BI为8.92;2018—2020农村布雷图指数分别为13.33、4.83、8.17,平均BI为8.78;2018—2020城镇布雷图指数分别为13.67、5.00、8.50,平均 BI为9.06。每年全市BI峰值主要出现在7—8月,2018和2020年存在区域流行风险,2019年存在传播风险。监测显示孳生地种类中闲置容器(碗、瓶等)积水最多。3年间全市CI分别为9.24、5.58、7.85,平均CI为8.92;农村CI分别为9.13、5.58、7.58,平均CI为8.78;城市CI分别为9.34、5.75、8.15,平均CI为9.06。2018年和2019年容器阳性率差异有统计学意义( χ2=5.731, P<0.05)。结论 根据3年监测结果,观察到闲置容器是伊蚊幼虫的主要孳生场所,密度较高,农村和城市都同时存在流行潜在风险,应加强外环境治理、病媒消杀、宣传教育等有效控制手段,消除登革热流行的潜在传播因素。

Objective To investigate the density, seasonal fluctuation and distribution of Aedes albopictus vector of dengue fever in urban and rural areas of Huaibei City, and to provide scientific basis for the prevention and control of dengue fever.Methods From May to October of each year from 2018 to 2020, Brett index (BI) method was used to monitor the density and distribution of dengue vector Aedes albopictus larvae in four villages of Baishan town and Tiefo Town, Suixi County, Huaibei City, and residents of four communities of Yangzhuang sub district office and Lieshan sub district office of Lieshan district. SPSS19.0 software was used for analysis, and χ2 test was used for the difference of container index (CI) in three years.Results From 2018 to 2020, the Bretu index of the whole city was 13.5, 4.92 and 8.33 respectively, with an average BI of 8.92; From 2018 to 2020, the rural Bretu index of rural area was 13.33, 4.83 and 8.17 respectively, with an average BI of 8.78; From 2018 to 2020, the urban Bretu index was 13.67, 5.00 and 8.50 respectively, and the average BI was 9.06. The annual BI peak of the whole city mainly occured from July to August. There was a regional epidemic risk in 2018 and 2020, and there was a transmission risk in 2019. The monitoring showed that there was the largest amount of water in idle containers (bowls, bottles, etc.) among the species of breeding grounds. In the past three years, the city's CI was 9.24, 5.58 and 7.85 respectively, with an average CI of 8.92; The rural CI was 9.13, 5.58 and 7.58 respectively, with an average CI of 8.78; The urban CI was 9.34, 5.75 and 8.15 respectively, and the average CI was 9.06. There was significant difference in the positive rate of containers between 2018 and 2019 ( χ2=5.731, P<0.05).Conclusions According to the three-year monitoring results, it is observed that idle containers are the main breeding places of Aedes mosquito larvae, with high density. There are potential epidemic risks in both rural and urban areas. Effective control measures such as external environment control, vector disinfection and sterilization, publicity and education should be strengthened to eliminate the potential transmission factors of dengue fever.

登革热是一种由携带登革病毒的蚊媒叮咬引起的一种急性传染性疾病, 传播媒介主要为白纹伊蚊和埃及伊蚊, 是亚热带和热带地区的严重公共卫生问题[1]。1978年, 我国登革热疫情在广东省佛山市首次发生暴发流行, 随后, 在我国一些地区逐渐流行蔓延[2]。登革热广泛流行于全球亚热带和热带地区, 现因全球气候变暖, 使原本仅肆虐于热带和亚热带地区的登革热逐渐开始向温带和寒带地区国家蔓延, 已成为世界上分布最广, 发病例数最多, 危害最为严重的虫媒病毒疾病之一[3, 4, 5]。目前, 针对登革热还没有特效治疗药品, 也没有登革热疫苗用于预防接种[6], 2019年初, WHO将登革热疾病列为2019年全球健康面临的十大威胁之一, 成为全球公共卫生的难题[7]。由于登革热主要是经伊蚊叮咬传播, 因此研究蚊媒的防控对登革热疾病的防治尤为重要[8]。为了解我市登革热媒介伊蚊密度、季节消长及分布变化规律, 从2015年起, 淮北市被列为国家登革热媒介生物监测点, 按照中央转移支付登革热防治项目要求, 开展媒介伊蚊监测工作。

2018— 2020年淮北市登革热防治项目媒介伊蚊监测数据。

按照中央转移支付登革热防治项目要求, 依据中国疾病预防控制中心印发的《登革热防治技术指南》[9]技术要求, 淮北市作为国家登革热防治项目监测点, 选定淮北市濉溪县百善镇、铁佛镇为农村监测点, 烈山区杨庄街道办、烈山街道办为城镇监测点, 开展媒介伊蚊监测工作, 采用定时、定点、定人调查法, 对白纹伊蚊的密度和孳生地进行监测。

采用布雷图指数法, 监测时间为2018— 2020年5— 10月, 每月中旬开展布雷图指数监测1次。每个监测点按不同地理方位选4个街道/村的居民区, 调查不少于100户, 检查记录室内外所有水体、各类积水容器等白纹伊蚊幼虫孳生情况, 收集阳性容器中的蚊幼进行种类鉴定, 去除其他蚊种, 记录白纹伊蚊阳性数, 计算布雷图指数(BI)和容器指数(CI)。

根据《国家登革热媒介伊蚊监测指南》, 布雷图指数(BI)< 5为防控登革热传播的阈值, ≥ 20有区域流行风险, ≥ 10有暴发风险, ≥ 5有传播风险。

利用SPSS19.0软件, 对2018— 2020年媒介伊蚊监测数据进行统计分析, 采用χ 2检验分析3年间容器幼蚊阳性率差异是否有统计学意义。P< 0.05为差异有统计学意义。

2018— 2020年共入户调查3 600户, 监测各类水体和积水容器4 046个, 白纹伊蚊幼蚊阳性水体和容器321个, 年平均BI 在 4.91~13.5之间, 3年平均BI为8.92, 其中农村入户调查1 800户, 监测各类水体和积水容器2 020个, 白蚊伊蚊幼蚊阳性158个, 平均BI在4.83~13.33之间, 年平均BI为8.78; 城镇入户调查1 800户, 监测各类水体和积水容器2 026个, 白蚊伊蚊幼蚊阳性163个, 平均BI在5.00~13.67之间, 年平均BI为9.06。3年监测到的登革热媒介伊蚊均为白纹伊蚊, 淮北市濉溪县和烈山区监测点地区未发现埃及伊蚊。见表1。

| 表1 2018— 2020年淮北市不同地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果 Table 1 Monitoring results of dengue vector Aedes mosquito larva density in different areas of Huaibei, 2018-2020 |

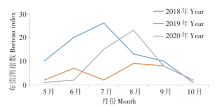

淮北市农村和城镇2018— 2020年白纹伊蚊幼蚊的BI峰值主要出现在7— 8月。其中, 2018年BI峰值出现在7月, 为26; 2019年和2020年BI峰值出现在8月, 分别为9和23。2018年5— 9月BI均高于阈值5, 其中, 6— 7月BI存在区域流行风险; 2019年6月和8— 9月BI均高于阈值5, 存在传播风险; 2020年7— 8月BI均高于阈值10, 存在暴发风险, 其中, 8月BI存在区域流行风险。2018— 2020年BI季节消长情况见图1。

淮北市农村和城镇2018— 2020年白纹伊蚊幼蚊孳生地共监测6类水体容器, 共计4 046个, 3年平均CI为7.93%。闲置容器(碗、瓶)数量最多, 共监测2 499个, 占监测总数的61.76%, 平均CI为7.48%, 其中农村监测1 252个, 占农村总数的61.98%, 平均CI为7.67%; 城镇监测1 247个, 占城镇总数的61.55%, 平均CI为7.30%。明渠、假山、水池数量最少, 共监测35个, 占总数的0.86%, 平均CI为28.57%, 其中农村监测16个, 占农村总数的0.79%, 平均CI为25.00%; 城镇监测19个, 占城镇总数的0.94%, 平均CI为31.58%。在全市监测6类水体容器中, 明渠、假山、水池的CI最高, 为28.57%(农村为25.00%、城镇为31.58%)。全市盆景、水生植物的CI值最低, 为3.69%(农村为2.99%、城镇为4.37%)。见表2。

| 表2 2018— 2020年淮北市不同地区不同孳生地登革热媒介伊蚊幼虫监测结果 Table 2 Monitoring results of dengue vector Aedes albopictus larvae in different regions and breeding places in Huaibei, 2018-2020 |

2018— 2020年全市农村和城镇监测的6类水体和容器中, 城镇CI值高于农村的分别为“ 盆景、水生植物” (城镇为4.37%、农村为2.99%)、“ 贮水水池、缸、盆” (城镇为10.78%、9.78%)、“ 明渠、假山、水池” (城镇为31.58%、农村为25.00%)、“ 其他水体” (城镇为5.13%、农村为4.88%); 农村CI值高于城镇的分别为“ 闲置容器” (农村为7.67%、城市为7.30%)和“ 废旧轮胎” (农村为10.00%、城镇为9.80%)。见表2。

2018— 2020年全市共监测容器4 046处, 农村2 020处、城镇2 026处, 阳性容器321处(农村158处、城镇163处), 阳性率7.93%(农村为7.82%、城镇为8.05%); 2019年容器阳性率最低为5.66%(农村为5.58%、城镇为5.75%), 2018年容器阳性率最高为9.24%(农村为9.13%、城镇为9.34%), 3年容器阳性率差异无统计学意义(χ 2=5.720, P> 0.05), 2018年和2019年容器阳性率差异有统计学意义(χ 2=5.731, P< 0.05)。见表2。

白纹伊蚊作为安徽省登革热的一种传播媒介, 白纹伊蚊密度的监测和控制是预防和控制登革热疫情的重要手段[10]。登革热媒介伊蚊监测中应用最多的密度指标有BI和CI, 其中, BI是登革热媒介伊蚊监测风险评估指标, 根据《国家登革热媒介伊蚊监测指南》, 布雷图指数(BI)< 5为防控登革热传播的阈值, BI≥ 20的地区对登革热传播有高度危险性, 而BI< 5的地区则认为基本不会引起该病的传播[11]。 监测显示淮北市农村和城镇2018年5— 9月BI均高于阈值5, 其中, 7月布雷图指数达到26, 6— 7月均存在区域流行风险。2019年6月和8— 9月BI均高于阈值5; 2020年7— 9月BI均高于阈值5, 其中, 8月BI存在区域流行风险。与张家林等报道安徽省2015— 2019年6— 9月BI均高于阈值5, 有登革热传播风险相一致[12]。此外, 通过监测发现城镇各年度BI值都略高于农村, 说明城镇传播风险要大于农村。

由于气温是影响白纹伊蚊生长的决定因子, 直接影响白纹伊蚊密度的变化, 当气温为28 ℃时, 最适宜白纹伊蚊幼蚊生长发育[13]。淮北市农村和城镇白纹伊蚊密度最高峰值出现在6— 8月, 符合白纹伊蚊密度高峰气温要求。由于受到境外登革热疫情输入影响, 近年来, 安徽省不断出现登革热输入病例, 同时, 由于淮北市农村和城镇2018— 2020年6— 8月存在登革热暴发风险或区域流行风险, 当淮北市农村和城镇发生登革热病例输入且未得到及时有效处置, 可能会造成本地传播甚至暴发流行[14]。

白纹伊蚊幼蚊主要孳生在小型容器积水中, 白纹伊蚊幼蚊孳生状况直接影响白纹伊蚊成蚊密度高低[15]。监测显示淮北市农村和城镇2018年CI明显高于2019年和2020年的CI。2018— 2020年孳生地种类中闲置容器(缸、盆、罐、瓶等)积水最多, 阳性容器比例较高, 这与农村地区居民随处堆放闲置物品及城镇居民用闲置容器贮存雨水养花等习惯有关。通过健康教育宣传, 动员群众清理室外闲置废弃容器, 可以有效减少白纹伊蚊孳生地, 降低白纹伊蚊密度, 减少登革热传播风险[16, 17, 18, 19]。

目前, 还没有有效药物用于登革热病例治疗, 也无有效疫苗预防。为了降低因输入性登革热病例带来的传播风险, 开展登革热媒介伊蚊监测工作应为重点, 并准备多种防控技术手段[20]。对伊蚊媒介孳生地进行有效治理控制, 仍然是预防登革热本地暴发流行的最重要方法[21]。伊蚊媒介控制治理需要各地政府主导、各有关部门协作、各单位和社区居民全面参与[22]。应开展健康教育宣教, 提高群众自我防护意识, 广泛开展群众爱国卫生运动, 有效清除废弃缸、罐、盆等, 杜绝积水产生, 消除白纹伊蚊的孳生[23]。应通过多部门协同合作, 建立媒介伊蚊治理防制的长效机制, 有效地预防控制登革热发生[24], 保障人民群众身体健康。

利益冲突声明 所有作者声明不存在利益冲

编辑:谢永慧

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|